皮膚科 記事一覧

-

ハリー君★雑誌デビュー

こちらは獣医学雑誌です。先月号の遺伝病の特集に、

当院のアニマルスタッフ・ハリー君が載りました。

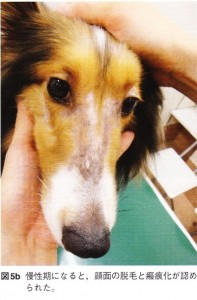

ハリー君は以前にもご紹介したように「家族性皮膚筋炎」という皮膚の遺伝病です。(*わんちゃんにうつる病気ではありません)

私たちの大学時代の同級生が母校の大学病院で皮膚科の診察を担当しており皮膚の遺伝性疾患を雑誌に執筆するため、ぜひハリー君を掲載したいとのことで写真を撮りに来てくれました。

いつものハリー君はカメラ目線ですが、極度の人見知りのため緊張してしまいました。目をそらしてしまい、目の焦点があっていません。

ハリー君は鼻の上の毛がないですが、以前に比べたらだいぶ毛が生えてきたそうです。

ハリー君はもともとペットショップにいたわんちゃんで、当院にきたのは去年の8月でした。当院にきたばかりの時は私の事を怖がり1ヵ月間くらいなつかず、私をみると震えたり吠えたりおもらししたりしていました。

今ではとてもなついてくれて、膝の上にのるのが大好きです。

【膝の上でうっとりしているハリー君】

ハリー君は普段は入院犬舎や処置室にいるため、入院中のわんちゃん・ねこちゃんとのご面会の際に飼い主様が入っていらっしゃると怖くなって吠えてしまうことがあり、ご迷惑をおかけしております。

少しずつ社交的になっていくと思いますので、これからもハリー君をよろしくお願いいたします。