2011年2月の記事一覧

-

今日のハリー☆

こんにちは、看護士の大澤です。

最近暖かい日があったり寒い日があったりしますが、ついに花粉が飛び始めましたね!

極度の花粉症な私にとってこれからの季節今回も読んでいただきありがとうございました_ _)〃♪

2011年02月27日(日) 投稿者 osawa | ハリー君日記, 立川市マミー動物病院ブログ

-

友人の結婚式

本日は臨時休診にさせて頂き、院長と友人の結婚式に行ってまいりました。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。

結婚式は代官山で開催されました。私は代官山に行ったのは生まれて初めてだったのですが、おしゃれなお店ばかりが並んでいて都会的でした。

結婚したのは大学時代の同級生で、同級生の中で一番早くに千葉で開業してがんばっています。彼は他の大学に行ってから獣医を目指し、麻布大学獣医学部に入り直したため私より5歳上になります。みんなのお兄さん的存在で、私は大学に入ってからすぐに友人になり、研究室も同じで、結局卒業した後もいろいろとお世話になっています。今でも2か月に1回、同級生で勉強会を開いて一緒に勉強しています。

【私の大好きないちごがのったケーキたち】

私は全ての食べ物の中でいちごが一番大好きです。甘くて食べやすくてかわいいからです。おいしそうなのでついついたくさんとってしまいました・・・

彼の幸せそうな姿がすごく印象的で、こちらまで幸せな気持ちになりました。

-

ハリーと雪☆

こんにちは、看護士の大澤です。

こないだは、ものすごい雪が降りましたね×д×;

次の日雪が積もっていたので雪を知らないハリーに【雪だるま】を見せてあげました☆

初めて見る雪だるまにちょっと怖がってましたがなんとか2ショット成功゜□゜v

(あっ倒れちゃった笑)

雪だるまが倒れてハリーのしっぽに当たってビックリしてました笑!

これからもいろんなものを見せてあげていきたいですねˆˆ

春になったら桜かな♪??

あったかくなったらドッグランにも連れて行こう!今回も最後まで読んでいただきありがとうございました_ _)〃

2011年02月17日(木) 投稿者 osawa | ハリー君日記, 立川市マミー動物病院ブログ

-

ハリーが生まれた日☆

こんにちは。看護士の大澤です。

今日2月10日は、ハリーの誕生日です!!!

Happy Birthday to ハリー(*´∀`*)ノ+゜{おめでとう!!!

早いものでハリーももう4才になりましたˆˆ♪

人間でいうと・・・34才!!!驚)

小さい頃から見てきましたが、4才になっても性格なんかはな~んにも変わりません。(幼少期のハリー※この頃はまだペットショップに来ていません)

(今日4才になったハリー)

(なんか誇らしげですねー☆+゜ボッサボサですけど笑)

ずっと無邪気で、甘えん坊で、人見知り激しいままです笑

何度注意しても知らない人を見ると吠えちゃうし(自分が犬舎内にいるとき限定)、

トイレ覚えないし(これは諦めつつあります笑)、時々困ったちゃんですがやっぱり癒されることの方が多いんです♪

毎日楽しそうで、基本ニコニコしてます☆(時々ふてくされてますが笑;)

いつも癒してくれるハリーに感謝しております`・v・

今日まで大きな病気もなく健康にきてくれて本当によかったなと思います☆

これからも病気しないで元気に過ごしていってほしいですねˆˆ

2011年02月10日(木) 投稿者 osawa | ハリー君日記, 立川市マミー動物病院ブログ

-

2月・3月の臨時休診日&診察時間変更のおしらせ

2月20日(日)

友人の結婚式のため休診

2月27日(日)・3月6日(日)

心臓疾患の超音波研修のため診察時間短縮→9時から10時までの診察になります。

3月12日(土)

学会参加のため休診

ご迷惑おかけいたしますがよろしくお願いいたします。

-

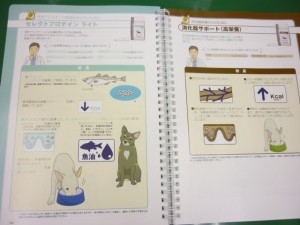

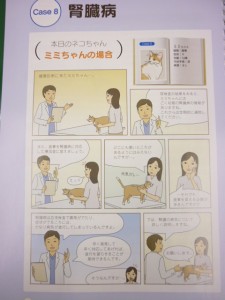

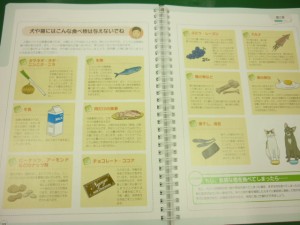

ハリーと本

こんにちは、看護士の大澤です。

/病気と食事』という本が届きました^^

内容はフードのこと、

病気のこと、

役に立つ情報など

いろいろなことが書いてある本です。

全ページがカラーでマンガやイラストを使って書いてありますので、飼い主様にもとても読みやすいものとなっています。

こちらは当院の待合室に置いてありますので、ご自由にご覧下さい。

今日のハリーです♪

相変わらずとても元気でこの時も犬舎から出したら飛んで喜んでました笑

カメラにもすっかり慣れたようで目線もバッチリ頂きました^^♪

こちら『バーン』の格好です笑

最近『バーン』って言ってないのにひっくり返るようになりました!

手を出して『タッチ』することもできます!

今日はカメラ目線のサービスまで笑!!

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました_ _)〃

2011年02月03日(木) 投稿者 osawa | できごと, ハリー君日記, 立川市マミー動物病院ブログ