2009年12月の記事一覧

-

ケアシリーズ3 耳そうじ編

こんにちは。看護師の大澤です。

今回は回数を分けて、おうちで出来るわんちゃん・ねこちゃんに必要なケアについてご紹介させていただきたいと思います。

1・ブラッシング

2・爪きり

3・耳掃除

4・歯みがき【3・耳掃除】

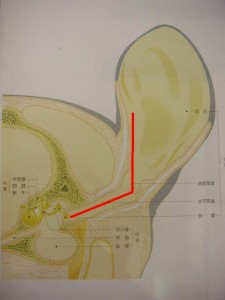

わんちゃんの耳はL字型に曲がっていて汚れをベルトコンベアのように外に出す働きをしてくれます。

犬種によっては耳の中に毛が生えているわんちゃんもいるので、(トイプードル・シュナウザー・シーズー・マルチーズなど)その際は抜いてあげる必要があります。《用意するもの》

・コットン

・イヤーパウダー(耳毛が生えている子に使います)

《耳掃除のやり方》

1.イヤーローション(耳の洗浄液)を液体が見えるまで耳の中に直接入れます

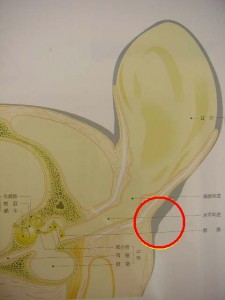

※わんちゃんは嫌がって頭を振ろうとするので振らせないようにしてください。2.耳の付け根の部分をマッサージするように横→縦→汚れを上に押し出すといった流れで掃除をします(赤丸のあたり)

3.わんちゃんは頭を振りますので、遠心力で汚れが外に出てくるので出てきた汚れを湿らせたコットンでふき取ります。

※耳はとても敏感で傷つきやすいので乾いたコットンでは拭かないでください。4.表面のひだの間も汚れやすいのでココも綺麗にします。

《耳毛が生えている場合》

1.耳掃除をする前に耳毛を抜きます

2.イヤーパウダーもしくは指でも簡単に抜けます

3.奥に生えている毛はカンシを使って頂くと綺麗に取ることが出来ます

《注意点》

・どんなに洗っても黒や茶色の汚れが出てきてしまう場合、マラセチアというカビやミミダニなど耳の疾患の可能性がありますので1度病院で診てもらうことをおすすめします。

・耳から膿が出ている場合も中耳炎の可能性がありわんちゃんも痛がりますので洗浄液は使うことは避けていただき、病院で診てもらってください。

・汚れを取る際に、綿棒は耳を傷つけてしまい、汚れも中に押し込んでしまいますので使用しないでください。

以上が耳掃除の方法になります。

-

ケアシリーズ2.爪きり

こんにちは。看護師の大澤です。

今回は回数を分けて、おうちで出来るわんちゃん・ねこちゃんに必要なケアについてご紹介させていただきたいと思います。

1.ブラッシング

2.爪きり

3.耳掃除

4.歯みがき【2.爪きり】

わんちゃんの爪は切らずにいると足の裏方向へ伸び続けてしまいます。

最悪な場合では爪が肉球に刺さってしまう事もあります。

硬い地面(コンクリートなど)を歩いたりすると爪が自然に削られることもありますがほんの数ミリなので定期的に切ってあげることをおすすめします。

特におうちの中で飼われている子はそういった機会がないので特に必要になります。

同時にわんちゃんには《狼爪(ろうそう)》というヒトでいう親指があります。狼爪は両前足についていることが多いのですが後ろ足についている子もいます。これは地面につくことがないので切らなければ伸び続けていきます。

またわんちゃんの爪は真ん中に血管が通っていてその周りを神経で覆っています。

爪を伸ばしすぎると血管も伸びていき伸びれば伸びるほど切れる部分が少なくなります。

床を歩いた時に音がする・爪を直接見ていただいて爪が内側に丸くなってきている時が切り時です。

わんちゃんよって爪の伸びるペースは違いますが目安として1ヵ月に1回切っていただければよいかと思います。《爪きりの種類》

爪切りにはギロチンタイプ・ニッパータイプがあります。

☆小型犬にはギロチンタイプ↓☆大型犬は爪が大きいのでニッパー方のほうが切りやすいです↓

☆もちろん大型犬にもギロチンタイプは使えます。これはウサギに使ったりもできます↓

《切り方》

1.爪の先を横に切ります→爪の断面の中心部にゼラチン状のものが見えてきます。(指で触ると分かります)それが見えてきたら切れる限界です。それ以上切ると血管を切ってしまいます。2.左右の角を切ります→両端はヤスリで削っても大丈夫です。

《保定法》

1.まず、わんちゃんの頭がおうちの方の背中側にくるようにして、左手でわんちゃんを脇に抱(かか)えます。

この時、脇でしっかりとわんちゃんの腰を挟みます。(腰が弱い子は注意してください)

2.抱えた左手で内側からわんちゃんの右後ろ足を持ち肉球が見えるように持ち上げます3.1番大きい肉球に左親指を置き、順番に切っていきます。

☆後ろ足はこの方法で切ることが出来ます(暴れてしまう時は前を押さえてもらい2人がかりで切ります)

4.次に右前足を切ります。同じく脇に挟んだまま今度は足の甲側から足を持ち上と同様肉球が見えるようにします。

⑤最後に左前足です。これは少し保定方法が変わり、わんちゃんの胴体を横から両手で脇に抱えます。

(わんちゃんの爪を覗き込むような体勢になります)あとは4.番と同じ方法で切っていきます。※爪が白い子は血管が見えますが爪が黒い子は見えないので少しずつ切っていってください。

わんちゃんに爪きりが見えないように作業すると怖がらせずに行えます。以上がつめきりの方法になります。

-

ケアシリーズ ブラッシング編

こんにちは。看護師の大澤です。

今回は回数を分けて、おうちで出来るわんちゃん・ねこちゃんに必要なケアについてご紹介させていただきたいと思います。

1.ブラッシング

2.爪きり

3.耳掃除

4.歯みがき【1.ブラッシング】

ブラッシングは病気の発見と予防・コミュニケーションのために行います。

おうちで毎日ブラッシングすることで皮膚の状態を観察し、できものや赤み・脱毛などがないか何か変わったことはないかの健康チェックにもなります。「用意するもの」

1つ目はブラシです。ブラシといってもわんちゃんの種類によって使うブラシはそれぞれ違いますが毛が長い子に使うのは《スリッカーブラシ》・・・細いピンのようなものがたくさんささっている物になります。毛の短い子に使うのは《柔毛ブラシ》・・・こちらは、柔らかい毛がついてる物です。

2つ目はコームブラシです。これは毛の長い子やねこちゃんに使います

スリッカーブラシで毛をといたあと整える為と毛玉がないかの確認のために使用します。(スリッカーのみでも大丈夫です)

「ブラッシング方法と注意点」

方法:毛をめくって中からスリッカーで少しずつ、といていきます注意点:

1.耳は皮膚が薄く切れやすいので力を入れないように注意します

2.毛玉を見つけたらスリッカーで少しずつといていきます。毛玉が大きい場合には引っ張って切ると一緒に皮膚も切ってしまうのでその時はプロの方にお任せして取ってもらいましょう。「ブラッシングを嫌がる・スリッカーを怖がる」

これはしつけの話になってしまうのですが、まずはブラシに慣れさせます。

1.とく方の裏側の部分をわんちゃんの体のいろんな部分に当てて1回ごほうびをあげる2.軽く毛並みに沿ってブラシを移動させ、怖くないことを教えてあげます。

3.とく方を体に当てる

4.毛並みに沿って少しとく

とても地道な作業ではありますがこれを繰り返すことによって慣れていくとおもいますので試してみてください。

協力犬:ハリー☆(シェルティ)

ありがとうございました! -

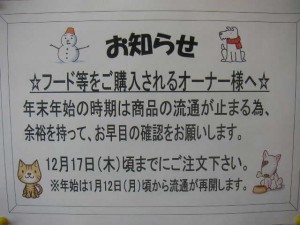

年末年始のお休みについて

年末年始の診察時間は以下のようになります。

12月31日(木) 午前診療(9:00~12:00)(午後は休診)

1月1日(金) 休診

1月2日(土) 休診

1月3日(日) 休診

1月4日(月) 通常診療(9:00~12:00/16:00~19:00)ご迷惑をおかけ致しますがよろしくお願い致します。

-

ハリーの1日

こんにちは。看護師の大澤です。

今日は、病院スタッフのハリーの1日をご紹介したいと思います。【朝】

病院スタッフが出勤すると吠えます。これが朝のあいさつなのか、ただ私服でいるので警戒して

吠えているのかは分かりませんがとにかく吠えてます。。。(最近あいさつなのだろうと思うようにしています)

あいさつが終わったら今度はトイレタイムです。

ハリーは犬舎の中ではしないので、犬舎から出してある程度遊ぶとしてくれます。

(変わった子ですね☆)【一旦帰宅&朝ご飯】

トイレタイムが終わったら病院内の清掃タイムになるので犬舎に戻して、病院内の清掃が終了したら今度はお楽しみの朝ごはんです。お手・おすわり・タッチなどハリーができる芸をランダムに出題してクリアしたら『よし』の合図で食べます。この時、必ず犬舎の扉を閉めないと食べないんです;

人が見てると食べずに閉めるまで待ってるんです!(取りませんから;)【自由時間】

お腹を少し休めた後、自由時間です!

扉を開けると嬉しさを全身で表しながら出てきます。病院内をうろうろしたり先生たちに遊んでもらったり♪

お気に入りのおもちゃはプーさんの大きなぬいぐるみ・かぼちゃのおもちゃ・音のなるイチゴ・・・と人の手でも遊びます!(まるでネコ!)

構ってもらえるだけで満足みたいです☆

特にヒザの上に乗るのが好きで見ると誰かのヒザの上にいたりします。(いつも安定せず・・・)【お昼休み】

病院がお昼休みになるとハリーはお昼寝タイムで犬舎に戻ります。

時々、爪きり・足裏の毛刈り・ブラッシングなど綺麗にしたりもしますが本人は全てが嫌そうです・・・【午後再び!】

ご出勤です♪何をするでもなく午前と同じように遊んだりうろうろしたりしてます。【夕方の日課】

雨の日以外は毎日お散歩に行ってます☆

嬉しそうにお座りもしてリードをつけてもらうのを待ってますが、1歩外に出ると『もう帰る!』とUターンしてしまいます;

少し歩くと意外とアッサリ諦めてくれますが♪

コースは2通りあって最近はハリーの人慣れ・物慣れ・音慣れの訓練を兼ねて車の通りが多いところを散歩してますが、おっかなびっくりの連続でキョロキョロしながら歩くのでストレスを感じてそうに感じたときは、気分転換に静かなコースを散歩してます。【夜ご飯】

お散歩から帰ってきてからご飯を食べて犬舎の中でゆっくりしています。これがハリーの1日です。

毎日のんびり幸せそうに暮らしています!病院もとても癒されています♪