予防 記事一覧

-

ノミの見つけ方

こんにちは、看護師の石黒です。

今回はおうちのわんちゃん・ねこちゃんが

ノミに寄生されていないかの確認方法をご紹介します♪

ノミは大変小さく、動きがすばやい為、

被毛に覆われているわんちゃん・ねこちゃんでは

見つけることが困難です。

その為、ノミの糞を見つけることでノミに寄生されて

いないかを判断します。【ステップ1】クシですく

目の細かいクシで丁寧に全身の被毛をときます。

【ステップ2】黒い粒を見つける

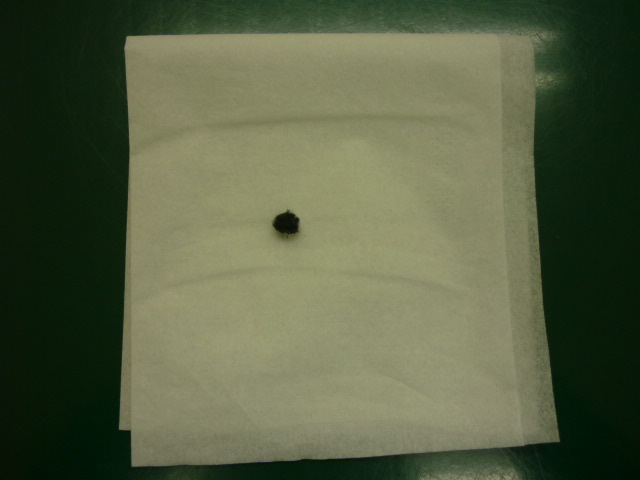

クシに大変小さな黒い粒がついていたら濡れた

ティッシュの上に粒をおきます。

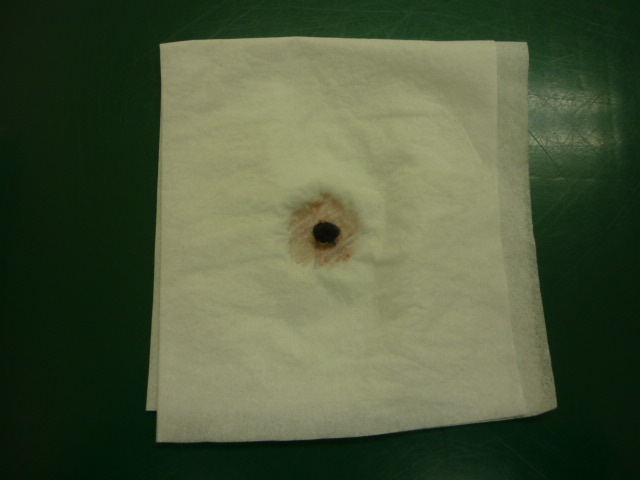

(↑実際はもっと小さな黒い粒です。)【ステップ3】ティッシュで粒をこする

濡れテッシュで黒い粒をこするようにしてつぶして

みてください。ティッシュが赤茶色に染まったら

それはノミの糞であること間違いなし!

すぐに駆虫しましょう。

うっかり脱走してしまったねこちゃんや

草むらが大好きなわんちゃんによくノミが寄生しています。

皆様もぜひ確認してみてくださいね★2016年02月23日(火) 投稿者 ishiguro | できごと, 予防, 日常のケア, 立川市マミー動物病院ブログ

-

犬フィラリア・血液健康診断キャンペーンについて

3月1日から6月30日まで検査会社がキャンペーンを行っているため、特別価格で犬フィラリア・血液健康診断を実施しております。

【健康診断のおすすめ】

フィラリア検査と同時に行えるこの期間に、すべてのわんちゃんに血液健康診断をお勧めしております。定期的な健康診断は病気の予防・早期発見に役立ちます。

今年も以下の3つの検査を提示させて頂きます。

①フィラリア抗原検査

②プラス健康診断コース(フィラリア抗原検査+CBC8項目+血液生化学検査15項目)若いわんちゃんにお勧めです。

③がっちり健康診断コース(フィラリア抗原検査+CBC8項目+血液生化学検査15項目+T4(甲状腺ホルモン))特に高齢のわんちゃんにお勧めしております。*フィラリア感染の有無は当日お伝えすることができます。

*②③の健康診断の項目は検査センターでの検査になりますので、結果のご説明は1週間後以降となります。【フィラリアの予防方法】

フィラリアの一番安全で確実な予防方法は5月~12月までの8ヵ月間、月に1回、お薬をのませてあげる方法です。お薬はお肉タイプと錠剤の2種類があります。カレンダーに印をつけたりして、与え忘れのないようにしてあげて下さい。

投薬忘れを防止するため、8ヵ月分のお薬を一括で処方させていただける患者様には1ヵ月分のお薬を無料とし、7ヵ月の費用で処方いたします。

→フィラリアの詳しい説明についてはこちらをご覧下さい。

【フィラリア予防を始める前に血液検査を行う理由】

万が一、フィラリア症に感染しているにも関わらず予防薬を投与してしまうと重大な副作用を起こしてしまう可能性があります。そのためフィラリアの予防薬を投与する前にはフィラリアに感染していないかを調べるために、毎年検査(少量の血液をいただきます)をする必要があります。フィラリアに感染していないか調べる方法にはミクロフィラリア検査(顕微鏡検査)と抗原検査(専用のキットを使いフィラリア成虫から排泄される微量な物質を抗原抗体反応でみる方法)があります。検出感度はミクロフィラリア検査(顕微鏡検査)で50%以下ですが、抗原検査は約90%以上と大変検出感度に優れているため、当院では抗原検査を行っております。

「前の年に早めに投薬時期を切り上げてしまった」「薬を与えるのを忘れた月がある」「薬を吐き出していたのに気づいていない」などの理由から、予防薬をあげているからといって絶対に感染していないと言い切ることはできません。

安全なフィラリア予防をして頂くために、血液検査をお願いいたします。

-

狂犬病予防接種の時期になりました

-

エコバックプレゼント♪

こんにちは、看護師の石黒です。

ただいま『フロントラインプラス』をお買い上げいただいた

飼い主様にエコバックをプレゼントさせていただいております。

カラーは、シルバー・青・赤・黄緑・紫の5色から

お選びいただけます。

広げるとこのようになっています。

お買い物にぴったりサイズです♪

可愛いらしいハート型のチャームもついています。数に限りがございますのであらかじめご了承ください。

2014年03月07日(金) 投稿者 ishiguro | お知らせ, 予防, 立川市マミー動物病院ブログ

-

犬フィラリア・血液健康診断キャンペーンについて

3月1日から6月30日まで特別価格にて犬フィラリア・血液健康診断を実施しております。

【健康診断のおすすめ】

フィラリア検査と同時に行えるこの期間に、すべてのわんちゃんに血液健康診断をお勧めしております。定期的な健康診断は病気の予防・早期発見に役立ちます。

今年は以下の3つの検査を提示させて頂きます。

②③は健康診断も含んでおります。今年から検査センターに提出するため去年より検査項目が増えております。なお、検査センターに提出するために検査結果のご説明は1週間後以降となります。①フィラリア抗原検査

②プラス健康診断コース:若いわんちゃんにお勧めです。

③がっちり健康診断コース:特に高齢のわんちゃんにお勧めしております。

【フィラリアの予防方法】

フィラリアの一番安全で確実な予防方法は5月~12月までの8ヵ月間、月に1回、お薬をのませてあげる方法です。お薬はお肉タイプと錠剤の2種類があります。カレンダーに印をつけたりして、与え忘れのないようにしてあげて下さい。

投薬忘れを防止するため、8ヵ月分のお薬を一括で処方させていただける患者様には1ヵ月分のお薬を無料とし、7ヵ月の費用で処方いたします。

→フィラリアの詳しい説明についてはこちらをご覧下さい。

【フィラリア予防を始める前に血液検査を行う理由】

万が一、フィラリア症に感染しているにも関わらず予防薬を投与してしまうと重大な副作用を起こしてしまう可能性があります。そのためフィラリアの予防薬を投与する前にはフィラリアに感染していないかを調べるために、毎年検査(少量の血液をいただきます)をする必要があります。

フィラリアに感染していないか調べる方法にはミクロフィラリア検査(血液を顕微鏡でのぞく方法)と抗原検査(フィラリア成虫から排泄される微量な物質を抗原抗体反応でみる方法)があります。検出感度はミクロフィラリア検査で50%以下ですが、抗原検査は約90%以上と大変検出感度に優れているため、当院では抗原検査をお勧めしています。

「前の年に早めに投薬時期を切り上げてしまった」「薬を与えるのを忘れた月がある」「薬を吐き出していたのに気づいていない」などの理由から、予防薬をあげているからといって絶対に感染していないと言い切ることはできません。

安全なフィラリア予防をして頂くために、血液検査をお願いいたします。 -

狂犬病予防接種の時期になりました