2010年1月の記事一覧

-

フード計算と理想体重

こんにちは。看護士の大澤です。

今回は【フード計算と理想体重】についてご紹介させていただきます。

ちなみに、今回のフードの計算方法と理想体重の出し方は私が専門時代に授業で習った方法です。やり方はいろいろあると思いますがこれしか分からないのでこのやり方で説明させていただきたいと思います。

ハリーのフード計算もこの方法で行って与えています。《理想体重の出し方》

まず図鑑やインターネットに載っている理想体高と理想体重を調べます。

1.おうちの子の体高×理想体重=答え1

2.答え1÷理想体高=平均(理想)体重※体高:背中の1番高いところから床までを測ります

《フード計算》

★RER=安静時エネルギー要求量

★DER=1日あたりのエネルギー要求量「公式」

★RER=30×体重(kg)+70・・・体重が2~45kgのわんちゃん・ねこちゃんに対応

☆RER=70×体重(kg) ・・・または、全てのわんちゃん・ねこちゃんの場合

基本的には★の方を使います。「計算方法」

(RER)

1・・・30×体重(kg)+70=安静時エネルギー要求量(DER)

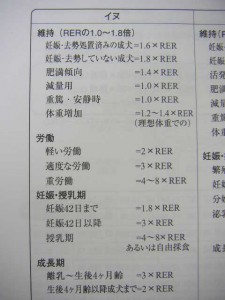

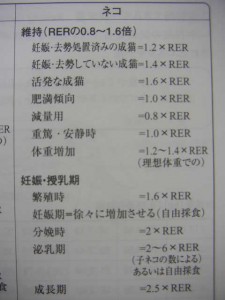

※DERの計算はおうちの子の条件によって変わってきます。(表1の左:わんちゃん・右:ねこちゃん)2・・・(表1参照)×RER=DER(kcal/日)

(1日に与えるグラム計算)

※おうちで食べているフードの裏に100gあたりのカロリー数が書いてありますのでそちらを見てください。

3・・・100×DER=答え1

4・・・100gあたりのカロリー÷答え1=1日に与える量(グラム)÷2=1回に与える量(グラム)(カップ計算)

※1cupの表示もおうちで食べているフードの裏を見てください。

5・・・1cupあたりのg(フード裏)÷1日に与える量(グラム)=1日に与える量(cup)以上が理想体重の出し方とフード計算の方法になります。

ハリーのお話☆

ハリーはペットショップで飼われていた頃体重を12kgで保っていました。

しかしマミー動物病院で飼い始めて約5ヵ月・・・13kgからやせません;

お散歩も行くようになり運動量は増えたはずなのになぜか!!やせません;;

(おやつも止めたんですが)くびれがなくなってきて若干ムチムチしてます。

なのでこの前、先生にわんちゃん用の体脂肪計で測ってもらったところ・・・太り気味に入る数値でした。

今肥満の子用フードを食べてダイエット中です^^

みなさまもおうちの子の体重を定期的に量ってフードの計算をオススメします。

見た目より意外と増えていることがありますので・・・笑《協力犬:ハリー☆もうすぐお誕生日です》

静電気で毛がすごいことになってるハリー↓いつも笑ってるハリー↓

もうすぐトリミングしないとボサボサのハリー↓

今回もたくさん協力してくれました。

-

しつけ4 トイレ

こんにちは。看護士の大澤です。

今回は【トイレのしつけ】についてご紹介させていただきます。まず、トイレトレーニングは焦らず気長に行うことが大切です。

わんちゃんには、排泄する時間や前兆がありますので行動をよく観察していきます。★排泄しやすい時間→寝起き・食後・興奮時(遊びなどでテンションがあがった後)

★排泄する前兆→地面の匂いを嗅ぐ・くるくる回る「対処法」

1.ゲージ内全体にペットシーツを敷く

2.排泄しやすい時間を見計らってトイレへ誘導していく

3.その後、排泄する前兆が見られたら『トイレ・トイレ』『1・2・1・2』などの声をかける

4.うまく出来た時はたくさん誉めてあげる

5.確実に出来るようになったら徐々に範囲を狭くしていく

→ペットシーツを換える際、少し匂いをつけておくと次でする場所が分かりやすくなります「注意点」

※1度トイレの場所を決めたら変えないでください

※トイレを失敗しても叱らないでください→トイレを我慢したりヒトが見ていないところでしてしまっ

たり排泄物を食べてしまったりすることがあります

※失敗したらわんちゃんのいないところで片付けます

※粗相してしまったところの匂いを消す以上がトイレのしつけ方になります。

ちなみにハリーはペットシーツの上でトイレ出来ません・・・

時々おしっこ踏んじゃいます・・・

トイレしたら近くにきて教えて(?)くれます☆ -

しつけ3 分離不安症

明けましておめでとうございます。看護士の大澤です。

今年も少ない知識ではありますがしつけについてのブログを頑張って書きたいと思いますのでよろしくお願い致します。今年1回目のしつけは【分離不安】についてです。

《分離不安症》

飼い主さんがいないと不安で問題行動を起こすことを言います。

わんちゃんは元々ある程度長い時間過ごすことに適応できますので生まれつき【分離不安症】ということは滅多にありません。

分離不安症は、軽度であればしつけの行動のみで治すことができますが過度な分離不安症の場合は行動療法と薬療法(精神安定剤)の併用が必要になります。この行動は年がいっていればいるほど治すのに時間のかかる問題行動ですが必ず治るものです。「原因」

1.仔犬の時期に一人で過ごすことを学んでいない(社会化不足)

2.常に放し飼い

3.飼い主さんが過度に可愛がることと必要以上の接触によりわんちゃんが自立できていない

→本来わんちゃんは離乳し始めた頃から母犬は仔犬に対して母乳を与えることを嫌がり近づくと唸ったりして突き放します。そうすることで仔犬は自立していきます。「症状」

1.飼い主さんが出掛けようとすると異常にそわそわし落ち着きがなくなり、吠え始める

2.飼い主さんの留守中に限って物を破壊したりトイレを失敗する

3.一人になったとき飼い主さんがいないことでパニックになり自分の体の一部を舐めたり咬んだりする(自傷行為)

4.食欲がなくなる・下痢・嘔吐

5.必要以上に飼い主さんの後をついて歩く

6.飼い主さんが帰宅すると過剰に出迎える【対処法】

1. 出かける予定がなくても鍵(音だけ鳴らして慣れさせる)やカバンを持って出かけるフリをして

ドアを閉めてすぐに戻ってきます

→この行動を最初は数秒から始めて少しずつ戻る時間を延ばしていきます。2.出かける15分前からわんちゃんに構わない(触らない・話かけない・見ない)

出掛ける振りして出掛けず、知らないうちに出掛けたり帰ってきたりする。

→帰ってきてからも15分以上は構わず無視をします。3.ゲージ内におもちゃやわんちゃんの安心できるものを入れておく

→帰ってきたら取り上げてください。そうすることでその物があれば飼い主さんは帰ってくると

学習します。4.テレビやラジオをつけて外出する

→家に誰かいると思わせる「してはいけないこと」

※おうちの方が帰ってきたときに、家がぐちゃぐちゃになっていても決してわんちゃんを叱らないでください。その時叱ってもなぜ怒られているのかわんちゃんには分かりません。ちなみにマミー動物病院のハリーくんは犬舎内以外の場所で1人になると小さい声でピーピー鳴きます。。。

あとはヒトの会話中にも自分が構ってもらえない時もピーピー言ってます☆

常に構ってもらっていた環境にいたのでほっとかれると寂しいようです笑) -

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。本日からマミー動物病院は通常診療を行っております。皆さんはどのようなお正月をお過ごしになられましたか?私は親戚周りや初詣などであっという間に3日間のお正月休みが終わってしまいました。

今年も的確な診断・治療ができるように学会やセミナーに積極的に参加し精進していこうと思っております。また、わかりやすい説明ができるようにより一層努力していきたいと思っております。診察中にわかりにくい点がございましたら、何度でも質問して下さいね。本年もどうぞよろしくお願いいたします。